Es war nicht immer schon so 14. April 2025

Pressebericht von Peter Dietrich – Veranstaltung am 25.03.2025 in der Kirchengemeinde St. Magnus Wernau

Zwei Gegenargumente hören reformwillige Katholiken immer wieder: Diese oder jene Praxis sei schon immer so gewesen und könne daher nicht geändert werden. Und der weltweiten Einheit der Kirche wegen könne es Änderungen nur weltweit gleichzeitig geben – also nie. Beide Argumente zerpflückte der Kirchenhistoriker Hubert Wolf, Professor an der Universität Münster, im Katholischen Gemeindezentrum St. Magnus in Wernau auf höchst einleuchtende Art.

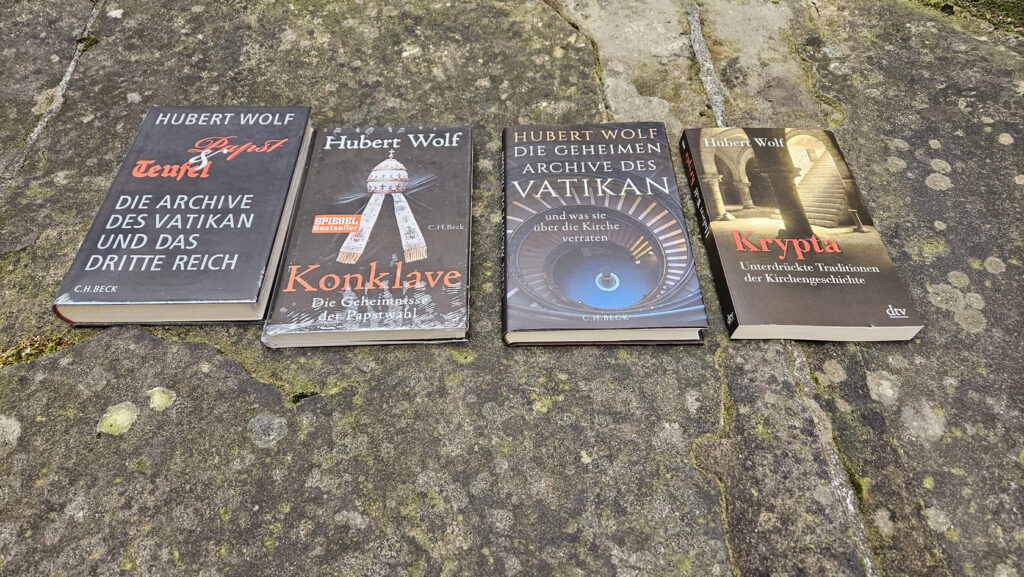

Beim Anblick des vollen Saals war Emanuel Gebauer, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen (KEB), positiv überrascht: Viele Zuhörer, denen die Zukunft der Kirche offensichtlich wichtig ist, waren von weiter her nach Wernau gekommen. Viele kennen Wolf durch seine Bücher: Seit er im Alter von 20 Jahren das erste Mal in den Archiven des Vatikan forschen durfte, ist er vom „Archivvirus“ befallen und hat seine dortigen Entdeckungen immer wieder veröffentlicht. Derzeit arbeitet er mit einem Team an den rund 10.000 Bittbriefen, die Juden während der Naziverfolgung an Papst Pius XII. gerichtet hatten. Das Team untersucht auch die Reaktion und Nichtreaktion des Heiligen Stuhls auf die Briefe – Ausgang offen.

Bei der Vorstellung, Jesus Christus hätte die Kirche vor rund zwei Jahrtausenden genauso gegründet, wie sie heute ist, hielt sich Wolf nicht lange auf. Diese angebliche Kontinuität sei eine Fiktion. Mit Vergnügen stelle er im Vatikan immer wieder die Frage: „Können sie mir die Bibelstelle nennen, wo Kardinäle vorkommen?“ Es gebe sie nicht. „Wir haben die Kardinäle erfunden.“ Alles in der Geschichte entwickle sich, auch die Kirche: „Wenn sie in einen neuen Kontext tritt, verändert sie sich.“ Ein neuer Kontext war etwa der Weg vom Mittelmeer zu den Germanen, denen weder Schrift noch Philosophie geläufig waren. Da waren Missverständnisse vorprogrammiert, etwa bei der Eucharistie.

War die katholische Kirche schon immer eine Verteidigerin der Menschenrechte, wie teils behauptet? Mitnichten. Ein Papst brandmarkte die Idee der Menschenrechte als „pesthaftesten Irrtum“. Die Erkenntnis, dass die Religions- und Gewissensfreiheit direkt aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen folgt, wurde erst 1965 im Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert. Dass die katholische Kirche das Judentum erst seit kurzem als eigenen Weg zum Heil sieht, zeigte Wolf am 1970 grundlegend veränderten Gebetstext für Karfreitag auf.

Frauen als geweihte Diakone, die es aktuell bei den Katholiken nicht geben darf, gab es schon einmal, mehr als ein Jahrtausend lang. Sie wurden in der Praxis dringend gebraucht, denn es wurde die Erwachsenentaufe mit mehrmaligem Untertauchen im großen Becken praktiziert. Dass ein Mann dafür eine Frau anfasste, passte nicht zur strengen katholischen Sexuallehre – das übernahmen die weiblichen Diakone.

Äbtissinnen, die bischöfliche Funktionen wahrnahmen, gab es in der Kirchengeschichte ebenfalls. Sie waren nicht geweiht, zogen wenn nötig einen Weihbischof hinzu. Die Weihe als Voraussetzung für juristische Vollmacht kam erst mit dem Zweiten Vatikanum. Die Handauflegung gilt erst seit 1947 als äußeres Zeichen der Weihe – vorher war es die Übergabe der Instrumente für die Eucharistie. „Wer den Kelch in die Hand nahm, war geweiht“, sagte Wolf. „Wenn man das äußere Zeichen ändert, kann man dann auch die Empfänger ändern?“, fragte er mit Blick auf die Frauen.

War in der Kirche immer alles weltweit gleich? Für diese Frage blickte Wolf ins sechste und siebte Jahrhundert zurück. Das Sakrament der Buße gab es damals im Mittelmeerraum nur einmal im Leben, die Lossprechung von den Sünden erfolgte durch den Bischof. In Irland und Schottland gab es Buße und Vergebung dagegen so oft wie nötig, der Zuspruch der Vergebung erfolgte durch Äbtissinnen, Nonnen und Mönche, die durch ihr geistliches Leben überzeugt hatten. „Das hat die Einheit der Kirche nicht gestört.“

Wer ein Problem alleine löse könne, versuche es zuerst selbst, danach gelte die Reihenfolge

Familie – Gemeinde – Kreis – Land – Staatengemeinschaft. Auch in der Kirche sollten Kirchengemeinden und Diözesen zuerst selbst entscheiden, Veränderung komme von unten. Noch Papst Johannes Paul II. habe betont, Mädchen könnten keine Ministranten sein. „Doch der Druck des Ungehorsams von unten war nicht aufzuhalten.“

„Ich bin kein Fan des Synodalen Wegs“, sagte Wolf. „Ich bin ein Fan davon, dass ein Bischof seine Verantwortung wahrnimmt.“ Erkenne ein Bischof eine pastorale Not, etwa einen Mangel an Eucharistiefeiern, die mit dem aktuellen Personal nicht zu beheben sei, sei es seine seelsorgerliche Pflicht, vom Papst einen „Indult“, eine Freigabe zum Einsatz auch von Frauen zu erbitten. Am besten komme diese Bitte von 50 Bischöfen aus mehreren Ländern gleichzeitig. „Der Papst wird nicht alle 50 gleichzeitig entlassen.“